【人民网】绿色发展看永定:转型迸发新活力

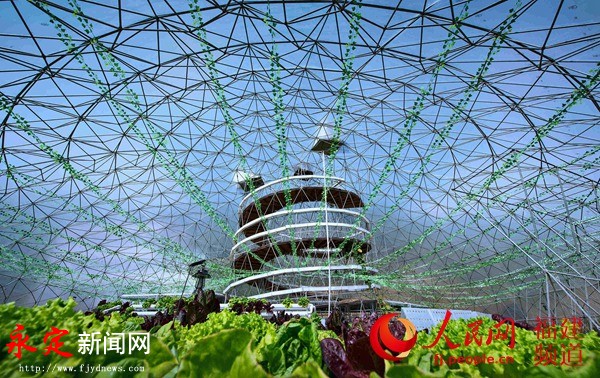

永定工业园区光电信息产业园。温学元 摄 人民网龙岩10月16日电(刘永良) “一个地方的持续发展关键要有科学的发展思路引领。”2016年4月,新一任龙岩市永定区委、区政府领导经过一番调查研究,按照“转型发展、跨越发展”主基调,确定“工业强区、文旅兴区、生态立区、农业稳区”发展战略,绘就建设创业创新秀美厚德新永定的蓝图,探索出一条绿色转型的发展之路,给永定的未来带来生机和活力。 从“煤老板”变身“农老板”,生态农业促矿区转型 永定作为福建省第二大矿区,含煤面积达600平方公里,全区煤炭储量约5.2亿吨,年产煤最高峰可达413万吨。近年来,永定区委、区政府为推动区域经济从资源依附型的“病态体征”向非资源型的“健康体魄”加速转变,痛下决心转型发展,下狠心“刮骨疗陈毒”。坚决关闭淘汰落后小煤矿,加快推进煤炭企业兼并重组,提高煤炭产业集中度,促进煤炭工业持续健康发展。如今,永定区煤炭企业数量由最高峰时的60多家整合到19家,其中5家长期停产,14家仍在生产,年合并产能87万吨。 高陂镇黄田村的山上曾一度矿井密布,无证矿井最多时达到130多个。现在,黄田山上已看不到矿井,山下占地2000多亩的汽车产业新城已初具规模。据介绍,过去,永定区6个产煤乡镇有近一半的群众从事与煤炭行业相关的工作。如今,许多人主动放弃煤炭开采,把目光转向其它产业。据不完全统计,截至目前,永定6个主要产煤乡镇已有3000多名挖煤工人成功转行。不少乡村依托当地自然生态、特色产业、民俗民风等资源条件,发展农村休闲旅游产业,铺开了一幅“点有风情、线有风景、面有风光”的美丽乡村新画卷,加快把自然资源优势转化为经济发展优势。 培丰镇洪源村村民简光星,曾是当地红极一时的煤老板,现在是一名家庭农场主。他深有感触地说:“从‘煤老板’到‘农老板’的转变并非偶然,挖煤风险大,生态破坏也大。”在当地政府帮助下,他先后投资270多万元,向洪源村流转了50亩土地,种植优质葡萄和百香果。简光星告诉笔者,洪源村比较缺水,采用滴灌技术灌溉,每亩每次只需3吨左右的水。若采用常规的漫灌方式,用水量至少多了3倍。发展现代农业,不仅节水,还节省了肥料,人工成本也省了三分之二,产量却提高了30%左右。除了种植葡萄、百香果以外,简光星还在葡萄、百香果棚架下套种绞股蓝,搞立体化种植。“每年光葡萄亩产就达1500公斤,平均每公斤16元,产值120万元,利润50万元。”  工人在永定工业园区上班。 刘永良 摄 然而,转型之路并非一帆风顺,许多刚转型的煤老板面临着投入大、利润少、缺技术、招工难等问题。“我们通过鼓励土地流转、成立专业合作社、帮助向上争取支持,促进农业产业做大做强。”简光星说,当地政府派出专业技术人员,带领专业合作社负责人和种养大户走出大山,到有关部门了解政策、对接项目、争取资金和技术支持。 为解决用工问题,永定区结合精准扶贫工作,积极引导农业种养大户吸纳贫困户就业,带动贫困户脱贫致富。“有了政府的扶持政策和技术支持,又聘用村里的7户贫困户,共11人到家庭农场工作,葡萄种植亩产量从1000余公斤提升到1500余公斤,利润翻了好几倍!”简光星高兴地说,贫困户也因此受益,农场葡萄一年有2—3季,贫困户在葡萄收获季前来帮忙,赚到的工钱加上土地流转的租金收益,每人年收入约有1.6万元。  永定供销电商产业园 刘永良 摄 从“一业独大”到“体系重构”,循环经济领衔“工业再造” 作为一个资源型区域,如何打破以矿业经济为主的“一业独大”经济模式,是永定转型发展的关键所在。为此,永定区委、区政府以转型发展为主线,以集约发展为导向,提出“工业再造”思路,推动永定工业园、永定红石材循环经济产业园建设完善,重构“125”产业体系,做强做大文化旅游这一优势产业,改造提升能源、建材两大传统产业,培育发展光电信息、白酒酿造、生物制药、现代农业、健康养生等五大新兴产业。 招商引资是推进永定转型发展的重要引擎。近年来,永定区积极创新招商模式,在精准招商上下功夫,区委、区政府主要领导以上率下,采取“小分队、高层次、快节奏、点对点”等招商引资新模式,带队“走出去”和“请进来”,高频率对接意向项目,组织外地商会回乡考察,做实“回归工程”,促进“以商招商”。凡有重大招商活动,凡有重点项目需要跟进,凡有重要问题亟待研究,凡有重要客商前来接洽,区委、区政府主要领导都亲力亲为。 2017年,永定区委、区政府更是以“招商引资年”活动为契机,把招商引资工作作为区领导班子成员份内之事,应尽之责,从领导班子成员做起,层层分解落实招商引资任务,形成人人肩上有担子、个个身上有压力的责任传导体系,并将招商引资任务完成情况作为区领导年度考核和评先评优的重要依据,严格落实奖惩措施。2016年,签约项目76个,总投资76.54亿元。2017年,签约项目90个,总投资79亿元。2018年1—9月,签约项目50个,总投资30亿元。 “企业兴则工业兴,工业强则经济强,没有工业的大发展就不会有经济的大提速。”永定把永定工业园区作为经济发展的主阵地、工业再造的主平台,规划以高科技型、环保型、劳动密集型及轻工业为主,加快园区规划提升,推进产城一体、产城融合发展。其中,作为2016年省重点项目的光电信息产业园,是永定工业园区重点打造的产业平台之一。 永定工业园区光电信息产业园位于永定城区西南3公里处,项目总投资4.93亿元,规划用地152.21亩,规划建设面积16.58万㎡,包括建设14万㎡的标准工业厂房、研发中心和2.72万㎡的企业职工服务中心。项目分两期建设,目前,一期已全面竣工,建筑面积9.94万平方米,其中,16栋标准厂房及研发中心建筑面积7.22万平方米,企业职工服务中心等配套服务建筑面积2.72万平方米;二期工程总建筑面积8.89万平方米,其中,新建标准厂房12栋、职工宿舍楼2栋和综合楼1栋,已完成设计方案评审,正开展地勘、挂网招标等。 2016年以来,永定区投入近4亿元,通过实施路面硬化、绿化、亮化、景观建设等工程,不断完善基础设施,创造良好投资环境。为吸引企业入园、助推项目落地,永定区推出招商引资“十大政策”,涉及用地保障、厂房补助、创新鼓励和上市鼓励等方面。去年6月,科普特电子科技有限公司正式入驻园区,从装修到投产仅用了2个月时间。该公司总经理瞿钊说:“这都要归功于这里的优质服务,注册、水电、办税等都有专人对接,高效服务下,我们才能这么快投产。”瞿钊所说的,便是永定工业园区管委会干部职工联系服务项目制度。从班子成员到一般干部职工,每位干部职工至少挂钩1家企业,每周至少联系1次,每月至少走访3次,全程跟踪服务。如今,科普特电子每月产值已达到200万元左右,员工100多人。在瞿钊的盛邀下,另一家企业虹科户外登山配件也于去年下半年入驻园区。 优惠政策和优质服务正成为园区吸引企业的重要优势,吸引优质企业纷至沓来,实现永定区“二次创业”的良好开端。截止8月底,永定工业园区入园企业有43家,已投产企业30家,其余13家企业正在按时间节点有序推进。这43家入园企业含工业企业41家、电子商务企业1家、物流企业1家,园区现有企业员工1300余人。2018年,永定光电信息产业园产值预计可达10亿元。通过以永定工业园区为主平台的再造发展,永定区力争4年之后工业产值突破250亿元。 “这两年,永定经济总量稳步增长,内部结构发生了可喜变化,‘125’支柱产业成长势头良好,其中光电信息产业从无到有并呈集群发展态势,文旅康养产业进一步壮大并继续领跑全市。2017年全区非资源型产业产值占比达51.4%,越过了50%的‘分水岭’。”永定区一位相关负责人介绍。 “永定红”花岗岩是永定得天独厚的矿产资源,已探明储量约24亿立方米,露天可开采约1亿立方米。2016年12月以前,永定区有87家石材加工企业和石粉厂。石材行业“井喷式”发展给主产区洪山乡带来一派生机的同时,污染也让当地生态环境几乎遭受“灭顶之灾”,最为直观的就是常年肆虐的粉尘污染、水污染。 2016年12月,一场重拳出击、铁腕治污的战役在永定打响。同时,为真正实现“红色石材、绿色开采”目标,让“永定红”石材行业迈入生态环保、可持续发展的良性轨道,永定区围绕“一个主体、一个园区、一个市场”的战略布局,规划建设永定红石材循环经济产业园,力争将园区打造成省级石材循环经济产业园、政企结合的循环经济示范园、闽粤赣边区域性石材产品生产加工及交易中心。 永定红石材循环经济产业园规划总用地面积 152.31 公顷,总建筑面积 39.38万平方米,项目总投资约10亿元。在生产经营中,产业园以“统一规划、统一管理、统一开采、统一加工、统一销售”为模式,促进集中区工业向资源精深加工为主的新型工业、循环工业转变,大力推行企业小循环、产业中循环和园区大循环模式,推动园区内企业废物交换利用、废水循环利用、土地节约集约利用,促进企业、园区、产业绿色低碳循环发展。2018年9月19日,永定区富鑫石材有限公司、永定区贵鑫石材贸易有限公司、永定区鸿达石材贸易有限公司等首批8家石材企业,已经入驻永定红石材循环经济产业园。  绿色大棚 张炜 摄 从“地下”转到“地上”,“短、中、长”三线齐进 如何让“”青山绿水”与“金山银山”协调发展?近年来,永定区扬区域森林覆盖率高、山谷风光优美之长,避废弃矿山较多、局部环境破坏严重之短,坚守生态与发展的底线,把工作重心从“地下”转移到了“地上”,突出“短、中、长”三线齐进,在生态文明建设中扛起永定的责任和担当,让绿水青山“变现”金山银山。 “短线”以项目见成效。永定区以林地资源和森林生态环境为依托,大力发展林下种植、养殖、采集和森林旅游。近年来,永定区争取省级、市级专项补助资金达500多万元,受益50个林下经济示范项目。目前,永定区林下经济经营面积72.6万亩,总产值达12.4亿元,参与林下经济发展的农户达到1.6万户,就业人数达到3万人,年人均增收1500元。此外,永定有森林人家17家,为解决贫困农民就业、增加林农收入贡献了不小的力量。去年,全区森林旅游人数突破50万人次,实现旅游收入9000万元。“中线”以产业打基础。永定区坚持“生态产业化、产业生态化”的理念,突出发展休闲农业、观光农业、有机农业、体验农业等新兴业态,促进一二三产融合发展、绿色发展。如今,坤雅农业观光园蔬菜基地、天湖山生态农业观光园、天高岽养生生态农业观光园、嘉华农业休闲观光园、龙湖万亩台湾果业带等一批生态农业企业,让不少农民捧起“生态碗”,吃上“生态饭”。湖山乡“80后”李生水放弃城市的发展机遇,利用家乡优越的自然生态条件,在短短的3年时间里,建成660亩的大型种养基地,实现了几万元到400多万元的快速发展。目前,他正在有序推进建设以休闲养生、生态食材、林下经济以及加工配送等为一体的福建涌源生态农业观光园项目,李生水说:“我一定要让农村的人知道,大山一样能种出财富”。 “长线”以旅游管长远。作为首批国家全域旅游示范区创建单位,永定区确立了“文旅兴区”的发展战略,提出到2020年文化旅游产业产值达到100亿元的发展目标。为此,永定进一步强化旅游业作为战略性支柱产业的主导地位,积极创新旅游业发展模式、营销方式、新兴业态和旅游产品,吸引、鼓励更多的农民加入到旅游服务当中,使旅游业成为全区调整产业结构的主抓手、壮大三产规模的主引擎和群众增收的主渠道。区里着力推动第三产业向以“旅游+”为主的现代服务业转变,充分利用自然生态资源优势,主打“世遗土楼、客家文化、健康养生、水上休闲”四大品牌,集中力量在精品景区打造、服务设施完善、新兴业态开发、旅游市场整顿、对外宣传推介等方面下功夫,推动旅游与文化、体育、健康养生深度融合发展。目前,永定已经拥有国家5A级景区1个、4A级景区1个、3A级景区12个,福建土楼梦幻剧场、AR土楼秀、客家古镇等一个个精品旅游项目立足永定。同时,通过深入挖掘、整合土楼世遗、客家文化、健康养生和水上休闲等多种旅游资源要素,世遗土楼游、休闲观光游、民俗体验游、美丽乡村游、红色遗址游、温泉养生游等一条条新的旅游线路应运而生。其中,永定的8个“旅游扶贫重点村”依托本村资源开发建设田园综合体、度假乡村、休闲农庄等,以达到旅游扶贫的目的。今年以来,全区8个“旅游扶贫重点村”实现旅游收入共965万元,同比增长39%。 |